Respir Care. 2012 Dec;57(12):2095-103

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22710548

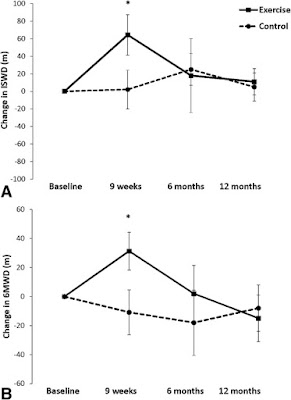

自律神経の機能障害は、COPDの進行を早め、アウトカムの悪化と関連している。心拍数の回復は、簡単で妥当な自律神経の指標である。COPD患者の自律神経の機能障害の回復に運動療法は効果的であるかを検討した。

<方法>

45人の安定期COPD患者を対象に、36回の運動療法を中心としたリハビリテーションを実施。最大運動負荷試験をベースラインとリハプログラム終了後に実施。安静時、運動中、運動後の心拍数を記録。心拍数の回復は、最大運動時の心拍数と終了後1分の心拍数で計算。

<結果>

39人がプログラムを完了。心拍数の回復は16.2 ±8.0beats/minから18.4 ±8.4 beats/minへ改善(p=.01)。

安静時心拍数は、88.0 ±10.7 beats/minから83.3± 10.5 beats/minへ減少(p=.04)。

有酸素運動時の最大心拍数は109.0 ±12.5 beats/minから105.5 ±11.7 beats/minへ減少(p=.04)。

酸素摂取量は、9.7±2.4 mL/kg/minから10.4 2.6 mL/kg/minへ改善。VO2/tスロープは、–0.32 ±0.16 mL/kg/min2 から –0.38± 0.19 mL/kg/min2へ上昇。

換気の指標も同様に改善していた。

<結論>

運動療法は、心拍数の回復を改善し、控えめながら、自律神経系の機能障害は改善した。運動耐容能とVO2/tスロープで示した筋肉の酸化能も改善した。

・ジゴキシン、βブロッカー、カルシウム拮抗薬などを投薬されている患者は除外

・運動能力は、自転車エルゴで症候限界運動負荷試験を実施

・50回転を30秒維持できた負荷を最大負荷として採用

・筋の酸素化能は、回復時間の最初の1分で酸素摂取量(VO2)が減少したところを指標とした(VO2/t-slope)

・脈拍数は、最後の10秒間の平均を最大心拍数として採用。

・心拍数の回復は、最大脈拍と運動終了後1分の脈拍の差を用いた。安静時からATまでの心拍の変化は、AT時の心拍数-安静時心拍数で算出。

・運動の内容は、週3回を12週間(36セッション)実施。負荷は、最大負荷の60%で時間は30分。負荷量は徐々に増大。最後の4週は最大負荷の80%。

・平均年齢66.3歳、BMI27.1、%FEV1.0 45.7%、%FVC 78.3%

|

| リハ前後での心拍数の回復 リハ後の方が、回復幅が大きい |

|

| 運動介入をすると、安静時の脈拍や無酸素性閾値の脈拍が有意に減少。 |

|

| VO2/t スロープは、リハ後の方が大きい。 つまり、運動後1分間の、最大酸素摂取量は増大している。 |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

運動によって、自律神経系の調整がとれることで心拍数も低くなった。

ということは、1回拍出量が増えたのかな?

運動療法により、酸素摂取量が増大しており、筋の酸素消費量が抑えられていたとすれば、酸素負債は、筋の酸素消費量が影響しているということ?