Respir Res. 2014 Apr 15;15:44.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24731015

<背景>

運動療法は、非嚢胞性肺線維症型気管支拡張症に対して推奨されているが、長期間の効果については明らかになっていない。無作為化試験を行い、運動療法の効果を明らかにし、気道クリアランス療法(ACT)と運動耐容能、HRQOL、急性増悪の発生を調査すること。

<方法>

無作為に8週間の監視下トレーニングとACTを行うグループと、コントロールグループに分かれて実施。プライマリーアウトカムは運動耐容能とHRQOL、セカンダリーアウトカムは、咳関連QOL(レスター咳質問票)、心理的症状(HADS)。ベースラインと介入期間終了後と6か月後、12か月後に実施評価を実施。

<結果>

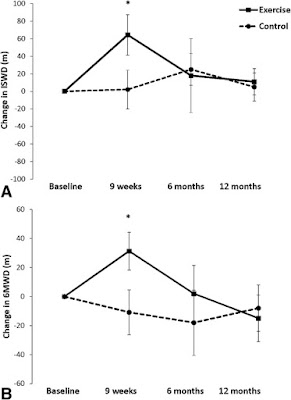

85人の患者がリクルート。運動療法によって、シャトルウォーキング距離、6分間歩行距離が延長したが、6か月後と12か月後には維持されていなかった。運動療法は、息切れと疲労感を減少させたが、咳関連QOLには影響しなかった。運動療法は、急性増悪の頻度がコントロールグループよりも少なく、最初の増悪までの期間も長かった。

<結論>

気管支拡張症に対する運動療法は短期間で、運動耐容能を改善し、12か月のうち息切れ、疲労感、増悪にもいくらか効果があった。

・介入内容:週2回の運動を8週間。トレッドミルや平地歩行をISWTの最大速度の75%で処方。自転車エルゴを最大負荷の60%で処方。上下肢筋トレをダンベルもしくは自重を使って実施。

・運動負荷は、セッションごとに患者の症状に合わせて増加

・自宅での運動を1周目に提示し、非監視下での運動を週に3-5回行うように指導し、日誌に記録。

・排痰(ACT)はACBTを全ての患者に指導。

・コントロールグループは、ベースラインで中等度の身体活動を30分、週うちなるべく多く行うように指導。8週間のうち週2回まで電話でコンタクトをとり、一般的なアドバイスをうけることができたが、運動に関してのディスカッションは行わない。

|

| 運動耐容能評価の変化。A)ISWT、B)6MWT 介入直後は改善しているが、そのごはベースライン近くまで減少。維持は出来ていない。 |

|

| 健康関連QOL(CRDQ) 息切れと疲労感のみが9週間後改善。 |

|

| 最初の増悪までの期間(p<0.047) |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

運動することで体力や息切れはもちろん、増悪にも影響する可能性が示されている。

それでも1年に1回は増悪している。

まったく増悪しないというのは難しい。